MINT-Buch im Sommer 2025

MINT-Buch im Sommer 2025

Verlag des Naturhistorischen Museums Wien 2025.

144 S.

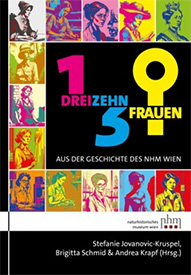

Stefanie Jovanovic-Kruspel, Brigitta Schmid, Andrea Krapf (Hgg.): 13 Frauen aus der Geschichte des NHM Wien.

Sobald Frauen ihre Geschichte entdecken und ihre Position in der Vergangenheit und der Entwicklung der Menschheit erkennen, verändert sich ihr Bewusstsein auf dramatische Weise. Diese Erfahrung lässt sie Grenzen überschreiten und wahrnehmen, was sie mit anderen Frauen gemeinsam haben und von jeher gemeinsam hatten. Das verändert ihr Selbstbewusstsein ebenso wie ihre Weltsicht. ( >>> Quelle)

So formulierte es Gerda Lerner, Pionierin der feministischen Geschichtswissenschaft, in ihrem Buch „Zukunft braucht Vergangenheit: Warum Geschichte uns angeht“. Aber auch die Weltsicht von Buben und Männern verändert sich, wenn sie ein Bewusstsein dafür bekommen, dass die Entwicklung der Menschheit von Frauen mitgeprägt und mitgestaltet wurde – und wird. Auch in unterschiedlichsten wissenschaftlichen Kontexten wächst zunehmend das Bewusstsein dafür, dass an die Leistungen von Frauen mehr erinnert werden muss – die Universität Wien etwa ergänzte die Männerbüsten, die im Arkadenhof aufgestellt sind, 2016 um sieben Denkmäler von Wissenschafterinnen. In diesem Sinne geht auch eine Publikation des Naturhistorischen Museums Wien vor, die in der Reihe der MINT-Bücher des Monats eine Ausnahme darstellt, richtet sie sich doch nicht explizit an Kinder oder Jugendliche. In seinem ebenso kreativen wie wissenschaftlich konzisen Vorgehen bietet das Buch aber zahlreiche Anknüpfungspunkte für das disziplinenübergreifende Arbeiten zu MINT-Themen mit unterschiedlichen Zielgruppen verschiedener Altersstufen.

Explizit als Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Kunst angelegt werden stellvertretend für die zahllosen wenig oder gar nicht dokumentierten Frauen der Geschichte des Naturhistorischen Museums 13 Frauen porträtiert. Das Besondere daran: 12 lebten tatsächlich in der Vergangenheit, eine davon ist fiktiv in der Zukunft des Jahres 2041 angesiedelt. Das Buchprojekt soll dabei lediglich ein erster Schritt sein, um in weiterer Folge im Museum konkrete Objekte und Geschichten ausfindig zu machen, um auch in den Schausammlungen die Anteile von Frauen präsenter zu machen.

Das Dilemma, dass schriftliche und bildliche Quellen zu den dargestellten Frauen nur wenig (oder gar nicht) vorhanden sind, wurde hier sehr geschickt durch künstlerische Zugänge gelöst: Comic-Sequenzen von Schülerinnen der Wiener Kunstschule nähern sich den Schicksalen auf eine andere Weise als die sachlich beschreibenden Texte. Die wiederum auch durch poetische Beiträge ergänzt werden: Brigitta Schmid, ihres Zeichens „Museumslyrikerin“, der STUBE seit langem verbunden und Gastgeberin mehrerer sehr besonderer >>> STUBE-Freitage im NHM, verfasste lyrische Texte zu Exponaten, die mit einer der porträtierten Frauen in Verbindung stehen.

Gegliedert ist das Buch chronologisch: Auf die Ausnahmefrauen des 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert folgen Frauenschicksale im Schatten der Weltkriege, denen lange Anerkennung für ihre Leistungen, aber auch ganz praktische Dinge wie eine Anstellung verwehrt blieb. Frauenschicksale nach 1945 schließlich folgt dem langen Weg in die Chefetagen: erst 1966 wurde erstmals eine Frau als Wissenschafterin im NHM angestellt, 2020, rund 150 Jahre nach der Gründung des Museums, übernahm mit Katrin Vohland erstmals eine Frau seine Leitung.

Die Geschichten der Frauen sind oft beeindruckend und inspirierend: Wissenschafterinnen, die sich voller Wissensdrang hart ihren Platz erkämpften, oft über den Umweg, ihre Ehemänner bei deren Forschungsarbeiten zu unterstützen. Marie Hein zum Beispiel konnte nach dem Tod ihres Mannes, eines „Orientalisten und Ethnographen“, dessen vakante Beamtenstelle übernehmen und bis zur Pension innehaben. Ihre Funktionsbezeichnung allerdings war lediglich die einer „besonderen Hülfskraft“, in all den Jahren wurde ihr Gehalt kein einziges Mal erhöht.

Das Schicksal einer namenlos bleibenden weiblichen Figur hingegen macht betroffen und zeigt, wie sehr Frauengeschichte, wie es im einleitenden Text formuliert wird, auch die Basis für Auseinandersetzungen mit Themen wie partizipative Wissenschaft, vor allem aber auch Dekolonialisierung ist: Ein namenloses afrikanisches Mädchen im Alter von etwa sechs Jahren wurde ab 1798 ausgestopft in die kaiserliche Sammlung übernommen. 1806 schließlich wurde das Kind und weitere ausgestopfte Menschen aus der Ausstellung entfernt, da der Direktor „deren Präsentation als unwissenschaftlich und geschmacklos ansah“ (S. 41). Als Teil der Sammlung wurden sie am Dachboden gelagert und schließlich beim Brand der Hofburg im Revolutionsjahr 1848 zerstört. Über die Biografie des Kindes, aus welchem Land es kam und wie sein Leben geendet hat, ist aus aktueller Quellenlage nichts mehr herauszufinden. Und ist doch ein eindringliches Beispiel für die Schattenseiten von Wissenschaft …

Gerahmt und gleichermaßen kontextualisiert werden die Frauenporträts durch Beiträge wie Frauenstimmen aus der Gegenwart des Museums, einer Zeitleiste sowie einem besonders aufschlussreichen Text über die Frauenbilder im Museum: Alle 124 historischen Persönlichkeiten, die im und am Museum dargestellt sind, repräsentieren Männer. Frauen gibt es als Meerjungfrauen, als Musen oder Göttinnen, in der altbekannten Dichotomie von entweder wunderschön oder dämonisch hässlich: „Diese weibliche Bildwelt entstammt jedoch ausschließlich den Sphären der Mythologie, Fantasie und Allegorie – niemals der realen Geschichtsschreibung.“ (S. 103).

LESEN – SPRECHEN – TUN

LESEN – die Porträts der einzelnen Frauen sind zwar für ein erwachsenes Publikum geschrieben, aber auch für interessierte Kinder und Jugendliche gut zugänglich. Und wecken vielleicht Interesse daran, sich mit diesen oder anderen Frauengeschichten auseinanderzusetzen.

SPRECHEN – die geschilderten strukturellen Ungerechtigkeiten, mit denen die Frauen zu kämpfen hatten, aber auch ihre tatkräftige und kreative Art, ihren Wissensdurst allen Widerständen zum Trotz auszuleben, bieten zahlreiche Gesprächsanlässe rund um Themen wie Gendergerechtigkeit und Wissenschaftsgeschichte.

TUN – während das Tun bei den sonstigen MINT-Büchern des Monats meist sehr konkret im Sinne von Experimentieren oder anderen praktischen Umsetzungsideen zu verstehen ist, geht es hier mehr um eine strukturelle, gesellschaftliche Ebene: eine Darstellung wie diese lädt ein, Geschlechterverhältnisse immer wieder zu analysieren und zu hinterfragen. Und natürlich zu verändern …

Kathrin Wexberg

Die gesammelten MINT-Bücher der letzten Monate und Jahre finden Sie im >>> MINT-Archiv