Religiöses Buch im Dezember 2022

Religiöses Buch im Dezember 2022

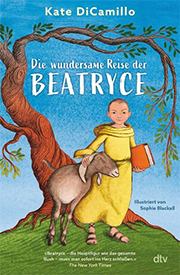

Mit Billder v. Sophie Blackall.

Aus dem Amerikan. v. Uwe-Michael Gutzschhahn.

dtv 2022.

238 S.

Kate DiCamillo: Die wundersame Reise der Beatryce

Es steht geschrieben in der Chronik des Trauerns, dass eines Tages ein Kind kommen wird, welches einen König absetzt. Die Prophezeiung besagt, dass das Kind ein Mädchen sein werde. Deswegen wurde die Prophezeiung lange überhört. Dieser kurze Prolog – und auch die klaren, den Stil mittelalterlicher Buchillustration aufgreifenden Schwarz-Weiß-Zeichnungen – lassen eine spezifische Atmosphäre aufleuchten: Etwas wird geschehen. Dieser Verweis an Kommendes – gleichsam die Erfüllung der Prophezeiung – wird sich für Leser*innen mehr und mehr manifestieren; nicht jedoch für die Figuren, die sich innerhalb dieses märchenhaft anmutenden Settings bewegen und von der Unberechenbarkeit der Ereignisse mitgerissen und – am Ende vom Ende überrascht werden.

Doch Zurück zum Anfang: Das erste Wesen, das uns nach besagten schicksalsschweren Worten begegnet, ist die Ziege Answelica, deren große, scharfe und kompromisslose Zähne wie ein Spiegel ihrer Seele waren. Answelica wird zu einer unverzichtbaren dramaturgischen Konstante in diesem eigenwillig inszenierten Kammerspiel; sie setzt Dinge in Gang, stemmt sich dagegen, insistiert, verweigert, ist immer da. Seit Jahren lebt sie bei den Brüdern des Ordens der Chronik des Trauerns; keiner wagt es, sich ihr entgegenzustellen oder gar: sie zu schlachten; was würde der Geist der Ziege dann tun? Umso überraschender dann Answelicas Sanftmut und hingebungsvollen Aufmerksamkeit gegenüber dem Mädchen, das Bruder Edik eines Morgens in ihrem Stall entdeckt. Ediks Herz ist schwer; seine Geschichte voller Verletzungen und Verluste; seine Visionen werden als Prophezeiungen aufgeschrieben. Aber Ediks Herz ist auch groß und schließt das Kind sofort mit ein:Er spürte, wie sich das Herz in seinem Innern rührte. Er spürte, wie es sich öffnete.

Einzig seinen Namen – Beatryce – erinnert das Mädchen, dessen Geschichte lange im Dunklen bleibt; dass Beatryce schreiben und lesen kann, macht Edik ebenso hellhörig wie furchtsam und lässt sein wanderndes Auge noch mehr in Bewegung geraten. Denn in dem grundsätzlich undefiniert bleibenden Raum-Zeit-Rahmen, in dem diese „Reise“ verortet ist, ist eines sicher: Mädchen sind bei Strafe von jeder Bildung ausgeschlossen. Warum also kennt Beatryce Buchstaben und Schrift? Im Kloster wird jedenfalls bald klar, dass Beatryce von den Männern des Königs gesucht wird; dass parallel dazu ein todkranker Soldat im Kloster nach einem Mönch fragen lässt, der – um der Vergebung willen – seine Sünden aufschreibt, nehmen die besorgten Brüder zum Anlass, das Mädchen – als stummer Novize getarnt – wegzuschicken.

Jack Dory, der Junge, der für alle da ist und jede (Vogel-)Stimme imitieren kann, soll sie begleiten und zugleich dafür sorgen, dass Beatryce nach Erfüllung des Auftrags nicht mehr ins Kloster zurückkehrt. Auch Jack hat ein waidwundes Herz, das die weise Großmutter Bibspeak noch flicken und Jack damit ins Leben zurückschicken konnte. Er wird Beatryce kraft- und seelenvoll zur Seite und Answelicas Böswilligkeit gelassen (über-)stehen (Ja, dieses Mädchen muss man im Auge behalten.). Mit der Beichte des sterbenden Soldaten, der Flucht der beiden Kinder in den Wald, wo mit dem seltsamen Alten Cannoc, der gleichsam aus dem Hintergrund subtil initiiert und lenkt, eine weitere folgenschwere Begegnung auf sie wartet, werden neue Fäden in das vielschichtige Handlungsgeflecht verwoben. Beatryce träumt ihren (Alp-)Traum zu Ende und ahnt Zusammenhänge; sie lehrt Jack lesen (Die Welt lässt sich buchstabieren) und ersinnt für Edik die Geschichte der Meerjungfrau (Es war einmal eine Meerjungfrau …). Am Ende landen alle im Schloss des Königs, der kein König ist, und dessen Gespräche mit seinem zwielichtigen Berater – auch typografisch abgesetzt – regelmäßig zwischen die parallel laufende Haupthandlung geschoben werden. Auch diese losen Gesprächsfäden werden zu Puzzlesteinen, die Aufschluss über die Ereignisse vor den Ereignissen geben.

Beatryces Reise ist wahrlich wundersam: Dramaturgisch in „fünf Bücher und das letzte Buch“ unterteilt, wird dieser „Reisebericht“ zu einem oszillierenden Gewebe von Geschichten in Geschichten: von besonderen Menschen, verletzt und versehrt durch traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit (Wie viel kann ein Herz tragen?), mit denen sie sich – gestärkt durch Zuwendung und neue Verbindungen – letztendlich aussöhnen; von einer ebenso störrischen wie wissenden Ziege, einer flüsternden Biene und bedeutungsvollen Vogelrufen; von einem Seepferdchen und einer Meerjungfrau; von Krieg und von Räubern, einem Messer und einem Schwert – und von zwei Brüdern, einer Schwester und einer Königin. Märchenhafte Symbole und Anspielungen wandeln sich zu bedeutungsvollen Requisiten und plausiblen Motiven, die sich sukzessive offenbaren und kunstvoll ineinander verflochten werden. In gleichermaßen innigem wie unpathetischem Erzählton, über dem ein seltsames Summen liegt, wird von heilsamen Begegnungen und schicksalsverbindenden Schwingungen erzählt, die aufhorchen lassen, Zuversicht und Frohsinn aussäen: Was am Ende wichtig ist, sind keine Prophezeiungen. […] Was aber verändert dann die Welt? Wenn die Ziege mit dem harten Schädel sprechen könnte, würde sie mit nur einem einzigen Wort antworten: „Liebe.“ […] Liebe – und auch Geschichten.

Ela Wildberger

>>> hier geht es zu den Religiösen Büchern 2022