Religiöses Buch im Oktober 2018

Religiöses Buch im Oktober 2018

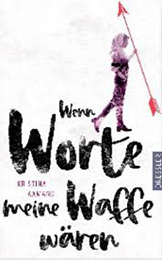

Kristina Aamand: Wenn Worte meine Waffe wären. Mit Illustrationen von Sune Ehlers. Aus dem Dänischen von Ulrike Brauns. Hamburg: Dressler 2018.

Kristina Aamand wuchs als Tochter einer dänisch-katholischen Mutter und eines palästinensisch-muslimischen Vaters auf und arbeitete unter anderem als Krankenschwester und Sozialarbeiterin für ethnische Minderheiten. Es ist wohl auch dieser Hintergrund, der es ihr ermöglicht, auf ungewöhnlich differenzierte Weise vom Leben zwischen den Kulturen und ihren entsprechenden Erwartungshaltungen zu erzählen: Die 17jährige Ich-Erzählerin Sheherazade ist als kleines Kind mit ihren Eltern nach Dänemark geflohen – im „Ghetto“ der

Stadt, wo sie leben, ist es wichtig, nicht „auf den Spitzen der Zeigefinger der

Nachbar*innen“ zu landen (darauf bezieht sich auch der dänische Originaltitel). Ihr Vater leidet immer noch unter den Folgen des Krieges und wird zu Beginn des Jugendromans mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert.

Dort lernt Sheherazade beim Rauchen Thea kennen, ein Mädchen aus liberalem, gutem

Hause. Die beiden freunden sich an und Thea wird für sie nicht nur zur wichtigsten Bezugsperson, sondern auch zur Versuchung in Person: Sie trinken gemeinsam Wein, sie verbringen Nächte zusammen, gehen aus und versuchen irgendwo ihren Platz zu finden zwischen Krankenhaus, “Ghetto” und Prunk-Gegend. Die Fassade des ordentlichen, braven Mädchen beginnt zu bröckeln und es kommt zum Gewissenskonflikt inklusive inneren sowie äußeren Kampf. Sie will ihre Familie nicht enttäuschen, zumal der Zustand des Vaters sich nicht zu bessern scheint, will aber auch ein eigenständiges, emanzipiertes Leben führen. Mit dem Hidschab hat sie kein Problem, aber mit ihrer Mutter, die sehr auf die (konservativen)

Regeln des Islams bedacht ist. Als ein Suizid in der Nachbarschaft als tragische

Verwechslung von Pillen verkauft wird, ist das der entscheidende Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und die Protagonistin beginnt die Rebellion auch nach außen zu zeigen, was zum totalen Konflikt mit der Mutter führt. Bemerkenswert und erfrischend ist, dass hier anders als in den meisten Büchern zum Thema Islam nicht der Vater die vehemente Einhaltung der Regeln vertritt sowie ahndet, sondern von der Autorin als liberal und verständnisvoll gezeichnet wird.

Anders als die Sheherazade in Tausendundeinernacht drückt sich die Hauptfigur nicht durch Geschichten erzählen aus, sondern gestaltet sogenannte Zines: kleine Papierheftchen, die mittels Fotomontagen, Collagen und Texten ihren inneren Kampf widerspiegeln. Diese, für das Buch von Sune Ehlers gestalteten Seiten, sind immer wieder in den Fließtext eingebaut, sie geben Einblicke in Sherazades Vergangenheit, aber auch ihr Ringen um ein selbstbestimmtes Leben. Das ist kein einfacher Weg – aber er ist machbar, wenn man Worte hört, die jedes Mädchen, egal welcher Kultur oder Religion, von ihrem Vater hören sollte: „Lass meine Tochter in Ruhe. Hörst du? Sie ist mutig und hat sich für die Liebe entschieden. Und ich stehe vor ihr und bei ihr. Ganz egal, was andere sagen.“

Alexandra Hofer

>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2018