Religiöses Buch im Jänner 2016

Religiöses Buch im Jänner 2016

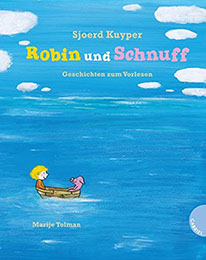

Sjoerd Kuyper: Robin und Schnuff. Geschichten zum Vorlesen. Mit Ill. v. Marije Tolman. Aus dem Niederländ. v. Eva Schweikart. Stuttgart Gabriel 2015.

Das Phänomen des Atheismus, also die Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, ist „so alt wie das menschliche Denken, so alt wie der Glaube, und der Konflikt zwischen beiden ist ein ständiges Merkmal der abendländischen Zivilisation“, so formuliert es der französische Religionshistoriker Georges Minois in seiner Geschichte des Atheismus (Georges Minois: Geschichte des Atheismus: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Aus dem Franz. v. Eva Moldenhauer. Böhlau 2000. S. 648.). So alt diese Überzeugung sein mag, so selten wird sie in der Kinderliteratur thematisiert. Es mag wenig überraschen, dass es ausgerechnet eine Übersetzung aus dem Niederländischen ist, die sich nun dieser Frage als einer von vielen existenziellen Überlegungen annimmt, zeichnet sich doch die niederländische Kinderliteratur durch ihre große Offenheit auch für komplexe Themen aus (erinnert sei hier an Autor*innen wie Guus Kuijer oder Marjolijn Hof). Die kindliche Hauptfigur Robin ist fünf Jahre alt, und eingebunden in eine ebenso liebenswerte wie liebevolle Familie, zu der im Laufe der sechzig kurzen Geschichten auch die Babyschwester Suse hinzukommt. Diese prägende Erfahrung steht im ersten Über-Kapitel „Robin und Suse“ im Mittelpunkt, im letzten Teil in „Robin ist verliebt“ wird nicht nur die schwierige Frage gestellt, ob die Liebe nun der gleichaltrigen Nellie oder doch der Lehrerin gilt, sondern auch von Krankheit und Tod der Uroma Öhmchen erzählt. Im zweiten Kapitel aber, „Robin und Gott“, geht es um die eingangs angeschnittene Frage des Atheismus: Denn während Papa davon überzeugt ist, dass die Menschen in einem aufgeklärten Zeitalter nicht mehr an ein mächtiges Wesen glauben „müssen“, glaubt Opa „schon ein bisschen an Gott“, und hat eine interessante Begründung, warum gerade alte Leute oft an Gott glauben: „Vielleicht, weil ihre Mütter und Väter schon tot sind. Und wenn sie an Gott glauben, haben sie doch auf diese Weise noch eine Art Vater…Keinen Vater mehr zu haben, ist schon seltsam, weißt du.“ (S. 117.). So werden komplexe theologische Fragen respektvoll und auch für kindliche Leser*innen sehr nachvollziehbar thematisiert – ohne dass eine fixe Antwort gegeben wird. Kuypers Geschichten aus dem Alltag von Robin sind niemals belanglos, sie behandeln das, was ihn umtreibt, mit großer Ernsthaftigkeit, ohne dabei an Leichtigkeit und Witz zu verlieren. Diese gelungene Balance schafft auch die bereits mehrfach preisgekrönte Illustratorin Marije Tolman in ihren Bildern: Fokussiert wird immer wieder auf Robin mit seinem frechen Grinsen und seinem blonden Haarschopf, aber auch einzelnen Gegenständen aus den Texten wird mit zartem Strich und leuchtenden Farbschattierungen viel Platz gegeben. Raum für das, was wichtig ist im Leben, erhalten auch die Kinder in diesen Geschichten – denn sie werden von Erwachsenen begleitet, die kindlichen Erfahrungen Zeit geben: „Die Lehrer und die Lehrerinnen und die Kinder sitzen jetzt zusammen im Schnee. Sie haben alle Mützen auf. Und auf den Mützen haben sie noch eine Mütze. Eine weiße Schneemütze. Sie schauen zu den Flocken, die vom hohen, hohen

Himmel fallen. Sie schauen so lange, bis der Himmel nicht mehr hoch ist, sondern tief.“ (S. 99.)

Kathrin Wexberg

>>> hier geht es zu den Religiösen Büchern 2016