Religiöses Buch im Juni 2014

Religiöses Buch im Juni 2014

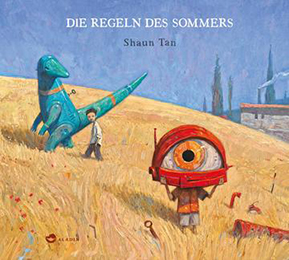

Shaun Tan: Die Regeln des Sommers. Aus dem Engl. v. Eike Schönfeld. München: Aladin 2014.

Über 25 fantastisch gezeichnete Figuren, eine Fülle an fabelhaften Bildszenerien, vielfach deutbare Symbolwelten, zwei charakterstarke Protagonisten, dynamische Handlungsabläufe, fein abgestimmte Farbpaletten, prägnante Textstellen, sechzehn „Regeln des Sommers“ und eine Erzählung, die uns auffordert über das eigene Verständnis von Freundschaft nachzudenken.

Wenn Shaun Tans Bilderbuch etwas fehlt, dann ist das Musik. Beim Aufschlagen dieses Buches sollte eigentlich die Band Arcade Fire zu spielen beginnen. Genau in jenem Moment, als die zwei jungen Protagonisten mit Trommel und Trompete unter dem Titel „Die Regeln des Sommers“ hinwegmarschieren, sollte der Song „The Suburbs” (2010) einsetzen. Beim Lesen des ersten Satzes: „Also das habe ich im letzten Sommer gelernt:“ wären dann die Verse „In the suburbs I / I learned to drive” zu hören. Verwundert würde man zurückblättern und den älteren der beiden Freunde betrachten, der mit einem futuristischen Luftboot über eine Vorstadtgrenze hinwegschwebt. Der Jüngere – mit ausgestreckter Hand und um Sekunden zu spät – bleibt wie eingefroren auf einer satten Sommerwiese zurück.

In den folgenden Momenten des kindlichen Sommers scheint die Zeit ebenfalls still zu stehen. Shaun Tan zeichnet keinen linearen Sommer, sondern einen Sommer des Nebeneinanders, einen Sommer einzelner Momente, einen Sommer der kindlichen Imagination und einen Sommer, der ganz bestimmten Regeln der Freundschaft folgt. Diese Richtlinien bilden den spärlichen Text des Bilderbuches und kommentieren die kräftig kolorierten Bilder, die die Komplexität einer kindlichen Freundschaft illustrieren. In eindringlicher Weise wird demonstriert, wie hinter einer scheinbar auf Bedingungen basierenden Verbindung doch die unbedingte Verbundenheit stehen kann. Bevor es abschließend heißt „Immer den Heimweg kennen“ und man sich die Hände reicht, um über die unendlich hohe Mauer klettern zu können, muss erst erprobt werden, was die Direktiven im Einzelnen bedeuten: „Nie einen perfekten Plan verderben“, „Nie das Passwort vergessen“ oder „Nie nach einem Grund fragen“. Denn stets liefern die Illustrationen die Konsequenz des kindlichen Zuwiderhandelns und der visuelle Zeigefinger wird nicht auf triviale Weise erhoben. So folgt auch beim Satz

„Nie auf eine Schnecke treten“ die Antwort in epischer Shaun-Tan-Manier: Während der Schuh des Jüngeren absichtlich auf eine Schnecke hinabfährt, zerlegt ein immenser Tornado die architektonische Konformität der Vorstadt. Der Illustrator setzt auf Szenerien, die in ihrer Formensprache auf die irdische Fragilität verweisen, die kindliche Maßlosigkeit der Vorstellungskraft und das Moment einer innigen Beziehung widerspiegeln.

Arcade Fire als assoziative Referenzfolie wäre gerade bei dem Satz „But by the time the first bombs fell / We were already bored” angekommen und das ins Spiel vertiefte Duo zeigt sich auf der nächsten Seite wenig beeindruckt vom bedrohlichen Himmel in tiefschwarzer Farbe. Schließlich muss man eine Parade organisieren, die im unverkennbaren Stilkostüm des

Illustrators auftritt. Tierähnliche Fabelwesen, die aus den Proportionen gefallen und aus AltMetall zusammengesetzt sind, bilden den surrealistischen Korso. Der australische Künstler hat sich gewiss nicht neu erfunden. Muss er auch nicht, da durch die signifikante Ästhetik abermals ein bestimmtes, sehr starkes Gefühl beim Lesen/Sehen hervorgerufen wird, das mit Worten nur schwer zu beschreiben ist: Die Gleichzeitigkeit von Gemeinschaft und Distanz einer Freundschaft, wie sie oft nur Geschwister verspüren. Vielleicht vergleichbar mit der Intensität melancholischer Erinnerungen an den eigenen Sommer der Kindheit, der bei Arcade Fire so klingt: „So move your feet from hot pavement and into the grass / Cause it’s already past” und im Bilderbuch mit der letzten Regel auf den Punkt gebracht wird: „Nie den letzten Sommertag verpassen.”

>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2014