Religiöses Buch um August 2012

Religiöses Buch um August 2012

Seit jeher sucht der Mensch Mittel, um seine Herkunft und seine familiäre Zugehörigkeit zu verbildlichen: über die Ahnengalerie, besondere Erbstücke, das Familienwappen, verschiedene Fotoalben oder den Stammbaum. Das Verwurzelt-sein und Verbunden-sein mit seinen Vorfahren ist ein wesentliches identitätsstiftendes Moment, auch oder besonders für Heranwachsende. Das

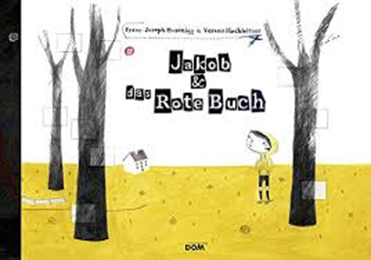

Bilderbuch „Jakob & das rote Buch“ spürt diesen Symbolen und Metaphern nach und schließt dabei auch eine thematische Lücke der Kinderliteratur. Denn während familiäre Realitäten wie Adoption oder Stiefeltern in der Kinderliteratur schon vielfältigen Einzug gefunden haben, fehlte es im Bereich Pflegefamilie an einer adäquaten literarischen Aufbereitung.

Der entsprechende Beitrag des Wiener Dom-Verlags gestaltet sich nicht nur inhaltlich sensibel, sondern auch künstlerisch sehr ansprechend. In den Illustrationen von Verena Hochleitner werden mittels zahlreicher Transparenteffekte wortwörtliche Einblicke in das Leben von Jakob erlaubt.

„Jakob wohnt bei Anna und Bernd, seinen Pflegeeltern. Er war zwei Jahre alt, als er zu ihnen gekommen ist. Jetzt ist er sieben.“ In den Bildern sind Wände, Türen und Tische durchsichtig gestaltet und verweisen so auf die Offenheit, die in der Begegnung mit alternativen Familienformen wichtig ist. Ebenso durchlässig ist der Text, der wie ein Besuch bei der Familie beginnt und zu diesem einlädt.

Der Alltag von Jakob ist auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich, doch dann fallen Begriffe wie „leibliche Mutter“, „Pflegeeltern“ und „Besuchstag“. Dass letzterer von Jakobs leiblicher Mutter wieder nicht eingehalten wird und er das Besuchscafé ohne ein Treffen verlassen musst, veranlasst Jakobs Sozialarbeiter zu einer Idee: Jakob soll seine Familie ergründen und das titelgebende „Rote Buch“ mit Hilfe von Anna und Bernd erstellen („Es kann natürlich genauso gut blau sein …“): Steckbrief, Fußabdruck, Genogramm, Ahnenreihe, biografische Landkarte und Zukunftswünsche füllt Jakob sukzessive aus. Diese Ergebnisse sind Jakobs persönlicher Geschichte entsprechend gestaltet; die Aufgaben jedoch können auch als konkrete Anleitung für die Arbeit mit betroffenen Kindern genutzt werden. Literarizität und praktischer Einsatz gehen so stimmig ineinander.

Jakob besucht im Laufe der Geschichte seine ersten Kriseneltern sowie leibliche Angehörige, schießt Fotos, stellt Fragen und bewegt sich durch einen urbanen Raum, der auf faszinierende Weise durch Weißflächen und Auslassungen abgebildet ist – ganz entsprechend zu Jakobs Suche nach den Leerstellen in seiner Biografie. Dass der Frage nach der eigenen Familie immer auch die Frage nach der eigenen Existenz eingeschrieben ist, lässt sich in manchen Episoden deutlich ablesen. So will Jakob von seiner Hebamme alles wissen: „War ich ein großes Baby? Hatte ich Haare? War mein Vater auch dabei? Hab’ ich viel geschriehen?“ Transparenz schafft Transzendenz; nicht nur auf der Ebene der

Illustration.

Es gibt vielschichtige Verbindungen zwischen den Bildern voller Buntstiftdetails und Franz-Joseph Huainiggs Text, der entsprechende Sachverhalte korrekt, aber emotional sehr nahbar aufbereitet. Besonders schön ist dies dann, wenn Jakob (zunehmend verwurzelt) feststellt: „Mein Genogramm ist kein Baum, sondern ein Stern.“ Seine Familie kann nicht mit traditionellen Bildern dargestellt werden. Sie ist nicht linear zu verstehen, sondern ein Geflecht aus Beziehungen, das sich über das in den Bildern etablierte Stadtbild erstreckt. „Jakobs Familie ist nicht wie andere Familien. Er hat eine leibliche Mutter, Kriseneltern, Pflegeeltern, einen Sozialarbeiter, eine Schwester und eine komische Oma. Und manchmal einen Krisenpflegehund.“

Mit der Metapher vom Baum und vom Stern erschließen sich schließlich auch die bildlichen Leitmotive: Die grauen Bleistiftbäume bekommen Sternenblätter und mit jeder Seite macht sich das sattes Gelb immer stärker über Jakobs Welt breit.

Christina Ulm

>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2012