Religiöses Buch im April 2012

Religiöses Buch im April 2012

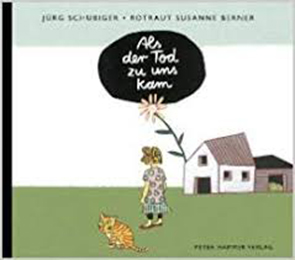

Jürg Schubiger/Rotraut Susanne Berner: Als der Tod zu uns kam. Wuppertal: Peter Hammer Verlag 2011.

Beziehung und Heilung sind zentrale Begriffe, wenn im theologischen Sinn um Erlösung geht. Der wahre Mensch ist der liebende Mensch – der Mensch also, der in Beziehung steht. In Jürg Schubigers und Rotraut Susanne Berners Bilderbuch wird dieses Moment vom Ende des Lebens (und des Buches selbst) her gelesen: Erst durch den Tod kann der Wert des Lebens im Kontext von Beziehung und Heilung begriffen werden.

Der Tod selbst tritt dabei als Vagabund auf. Wie zufällig trifft er auf Menschen, die bis dahin nicht einmal seinen Namen kannten – und stürzt diese Menschen in seiner Beliebigkeit ins Unglück:

„Es gab kein letztes Stündchen damals, es gab nur ein erstes, zweites, drittes, tausendstes … Immer eines dazu. Stündchen, Stündchen, soweit wir sehen konnten. Was geboren wurde zu jener Zeit, das lebte und fertig.“

Es ist ein ungebrochenes Leben in dem die Menschen aufgestellt werden wie Figuren in einem Spiel. Rotraut Susanne Berner verteilt sie über ihre erste Doppelseite, durch die sich die seltsam unbelebte Szenerie einer aus parallel angeordneten Buntpapieren entstehenden Landschaft zieht. Als der Tod dieses „Landschaft“ betritt, verletzt er sich: Er stolpert nicht nur über die Schwelle des Lebens, er schafft mit diesem Stolpern überhaupt erst diese Schwelle – und gerade am Tod zeichnet sich mit dessen blutenden Zeh zuallererst das (äußeres) Zeichen des lebendigen Körpers ab. Aus Übermut wird der Tod nachgeahmt und schon tropft das Blut aus wunden Nasen, Knien, Ellbogen. „Das war weiß Gott nicht zum Lachen. Aber wozu war es sonst?“

Sigmund Freud deutet den Schmerz als Loch im Psychischen, als innere Verblutung. Noch zeigt sich dieser Schmerz nur an kleinen äußeren Wunden; doch dort wo der Tod nächtigt, steigt er rasch ins Unermessliche. Eine Scheune explodiert, ein Kind stirbt und schuld an dessen Tod ist allein der Tod selbst. In seiner sanften, auf das Wesentliche reduzierten Art des Erzählens lässt Jürg Schubiger damit menschliche Gedankengebäude über Schuld in sich zusammensacken: „Was ich da wieder angestellt habe“, seufzt [der Tod] und weinte eine Träne nach der anderen. […] „Das geschieht mir immer wieder“. Die vorerst nur langsam aufziehenden Wolken ballen sich nun zusammen und der Tod hält den Regeschirm über den Kindersarg, den er selbst gezimmert hat.

Jürg Schubigers Erzählstimme berichtet fast nüchtern und mit lakonischer Distanz – und korrespondiert dabei mit den ganz im Flächigen verbleibenden Figuren. Sichtbar ist die Oberfläche – auf die Befindlichkeit der Figuren verweist allein die Symbolkraft von Wort und

Bild. Der (sichtbare) Schmerz erfüllt dabei seine literarische Funktion als Tor zwischen der

Innen- und der Außenwelt. (Formuliert hat solche literarischen Funktionen des Schmerzes die

Literaturwissenschafterin Iris Hermann.) Das soziale und emotionale Miteinander der Menschen ändert sich; ein innerer Vorgang findet also statt- wird aber erneut am Äußeren festgemacht. Wunden werden verbunden, Schutzzäune errichtet, ein Ort des Heilens ebenso erbaut wie eine neue Scheune. Wo die Menschen zu Beginn noch vereinzelt im Bild platziert wurden, stehen sie nun nahe zusammen. „Was der Tod uns damals zurückgelassen hat, ist das Leid, das Mitleid und der Trost.“

Die Spiegelbildlichkeit der ersten und der letzten Doppelseite wird erweitert zu einem Dialog von und mit Prolog und Epilog. Zu Beginn sieht man die kindliche Ich-Erzählerin an der Seite des Bruders; daneben erblüht baumartig eine Blume; am Ende hält das Mädchen in Erinnerung an den verstorbenen Bruder den Teddybären fest an sich gedrückt und aus der abgestorbenen Blüte der Blume ist eine Frucht gewachsen.

Ein Bilderbuch, das herausfordert, weil es den Schmerz zum zentralen Motiv eines ZumLeben-Kommens macht. Das aber auch zeigt, dass erst aus dem Leid das Mitleid erwächst – und mit ihm ein neues Miteinander, dem auch der Trost entspringt. Wo man also vorerst irritiert und im Verlauf der Geschichte fasziniert war, bleibt man am Ende als LeserIn getröstet zurück und besinnt sich der Tatsache, dass aus der Endlichkeit des Lebens auch dessen besonderer Wert resultiert.

Heidi Lexe

>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2012