Religiöses Buch im Jänner 2012

Religiöses Buch im Jänner 2012

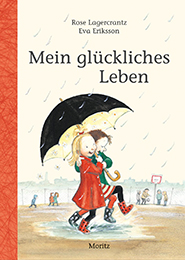

Rose Lagercrantz/Eva Eriksson: Mein glückliches Leben. Frankfurt: Moritz Verlag 2011.

Glück. Das Wort wird abgeleitet vom mittelhochdeutschen „gelücke“. Gemeint ist damit, dass der Ausgang von Ereignissen weder durch Talent noch durch eigenes Zutun erlangt werden kann. Damit bezeichnet das Glück etwas ganz Ähnliches wie die Gnade: Die Fülle an angebotener Liebe wird zurückgegeben. Und die Liebe ist damit in viel umfassenderen Sinn gemeint als jene „amore“, die Dunne von ihrem italienischen Cousin Allessandro gestanden wird. Durch die „fiore“.

Es ist eine von jenen vielen kleinen Szenen, mit denen Rose Lagercrantz und Eva Eriksson ihre Geschichte anreichern. Scheinbar ganz nebensächlich wird damit auf ganz

Grundlegendes verwiesen: Dunne lebt ein glückliches Leben. Und sie lebt dieses glückliche Leben nicht, weil ihr nie Unglück widerfahren wäre, sie lebt es, weil sie das Glück annehmen und in Liebe (auch zu sich selbst) umzusetzen vermag.

Schon mit seinem Beginn versetzt diese Kindergeschichte ihre Leser*innen in Entzücken: Dunne nämlich zählt dann, wenn sie nicht einschlafen kann, glückliche Momente an Stelle von Schafen (und schon schläft man auch selbst nie wieder umgeben von blökenden Herdentieren ein … ). Und Dunne war oft im Leben glücklich; zum Beispiel „als sie zum ersten Mal drei Schwimmzüge schaffte, ohne zu ertrinken“. Nun jedoch ist Dunne besonders glücklich, denn sie kommt (endlich!) in die Schule: Kinder sind Meister im Anfangen, hat der österreichische Autor Heinz Janisch einmal festgehalten. Angst und Staunen, das in diesen Anfängen liegt, werden hier auf liebenswerte Weise inszeniert, wenn Text und Bild

ineinandergreifen und kleine Szenen aus der Wunderwelt des Neubeginns schildern. Zu dieser Wunderwelt gehört auch Ella-Frida. Es ist Liebe auf den ersten Blick (und hier haben wir wieder eine neue Spielart dieser so vielfältigen Liebe), als Dunne und Ella-Frida einander auf dem Schuldhof entdecken (man könnte fast sagen: im biblischen Sinn erkennen) und von da an unzertrennbar sind. So hoch kann gar nicht geschaukelt werden, um das Glück über diese neue Zweisamkeit auszudrücken. Aus dem freien Fall jedoch schlägt Dunne hart auf, denn: Ella-Frida muss mit ihren Eltern umziehen. Mit der gleichen Inbrunst, mit der in sprachlicher Reduktion und zeichnerischer Detailfreude das Glück inszeniert wurde, gibt Dunne sich nun dem Unglück hin: das seelische Ach und Weh überträgt sich, blutende Knie und sogar ein Loch im Kopf sind die Folge. Mit kindlich-naiver Sachlichkeit wird davon erzählt: „Papa musste mit ihr ins Krankenhaus fahren. Dort haben sie das Loch zugenäht. Aber deswegen hat sie auch nicht geweint. Sie weinte, weil sie nicht mehr glücklich war.“ Die entsprechende Emotion wird an die Bildebene delegiert, wenn Dunne in herzzerreißender Einsamkeit alleine in der Doppelbank sitzt.

Ohne dass je explizit darauf hingewiesen wird, legt die Trennung von der besten Freundin einen anderen Trennungsschmerz offen: Als ihre Mama „weggegangen“ ist, ganz so wie heute Ella-Frida, war Dunne „noch so klein, dass sie nicht verstand, was es bedeutete“. Nur an zwei Stellen wird auf den frühen Tod der Mutter verwiesen; indem jedoch ein Problem das andere ans Licht bringt, wird die damit verbundenen Emotion nun in ganz anderem Zusammenhang erlebt und durchlebt. Als Gefühlskonstante erweist sich dabei der Vater, der wohl auch nicht immer weiß, wie zu handeln ist, aber souverän reagiert: zum Beispiel als beim Verreisen ein

Gepäckstapel zusammenkracht: „Papa stürzte herbei und fing sie auf.“

Die Art, in der Rose Lagercrantz und Eva Eriksson ihre Szenen scheinbar assoziativ nebeneinander stellen zeigt die Zusammenhänge, die sie damit offenlegen. In einer Art doppelten Struktur ermöglichen sie es, das Leben in seiner Fülle zu begreifen und als dessen Triebkraft das Glück (die Gnade) zu verstehen. Auch dann, wenn das Unglück groß ist. Und so gelingt es auch Dunne, wieder Freude am Leben zu finden; dabei dürfen wohlgemerkt auch kleine (und köstlich geschilderte) Racheakte der Mädchen der Klasse an den Buben durchaus eine Rolle spielen …

Als Kinderbuch für das frühe Lesealter gestaltet ist „Mein glückliches Leben“ ein Glücksfall: Im Kontext der massenhaft und oft lieblos produzierten „Erstlesebücher“ wird hier liebenswert und klug vom geglückten Leben erzählt. Der Autor Michael Stavarič hat die Kinderliteratur jüngst als vernachlässigte Königsdisziplin literarischen Gestaltens benannt. Wie recht er damit hat, zeigen Rose Lagercrantz und Eva Eriksson, die auf dem hohen Niveau der Einfachheit eine Kindergeschichte erzählen, die schon alleine durch ihre Kunstfertigkeit glücklich macht. Ganz abgesehen von den Obstaufklebern und dem Streit um das schönste Glanzbild!

Heidi Lexe

>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2012