Phantastik-Tipp im Dezember 2024

Phantastik-Tipp im Dezember 2024

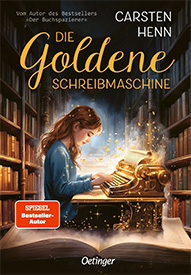

Oetinger 2024.

256 S.

Carsten Henn: Die goldene Schreibmaschine

Emily hatte eine Bibliothek.

Und in dieser gab es einen Ohrensessel, der über die Jahre bunte Flicken gesammelt hatte wie andere Manga-Hefte. Er besaß eine Kuhle, die so wunderbar eingesessen war, dass man gar nicht mehr aufstehen wollte. (19)

Genauer gesagt arbeitet Emilys Großmutter Rose in dieser Bibliothek, die in dem ehemaligen herrschaftlichen Landsitz eines Eurich von Gutenberg untergebracht ist. Der Rokoko-Saal hütet ein Geheimnis, das das Mädchen sehr bald lüftet.

Im Zentrum der Erzählung steht eine Quest im eigenen kleinen Städtchen: das Finden, das Nutzen und schließlich das Schützen der magischen Bibliothek vor dem Missbrauch der ihr innewohnenden Macht. Denn wer die magische Bibliothek betritt, kann durch das Nutzen der goldenen Schreibmaschinen Bücher umschreiben – und das gestaltet die erzählte Welt um.

So verändert Emily ihr Lieblingsbuch, was zur Folge hat, dass sich das gedruckte Werk und der Film ebenfalls verändern. Weitere Experimente zeigen die Tragweite des Gefundenen, auch mit Blick auf den Buchmarkt: Die Karriere einer Autorin, die literaturkritische Rezeption eines Buches und auch die Rezeption allgemein. Welleneffekte sorgen dafür, dass sich durch Emilys fortgesetzte Tätigkeit später die Dynamik in der Klasse und mit ihren Freund*innen verändert. Es darf hier verraten werden, dass es dabei aber nicht bleibt.

Vom Dreiergespann aus Emiliy, ihrer Freundin Charly und ihrem Freund (mit dem es ruhig ein bisschen mehr sein dürfte) Frederick wird vor allem aus Emiliys Perspektive personal erzählt. Aber auch die anderen beiden und der Antagonist Dr. Günter Dresskau, seines Zeichens Mathematiklehrer, erhalten in ein paar Kapiteln eine Perspektive. Die überzeichnete Lehrerfigur erinnert etwas an Severus Snape in den ersten „Harry Potter”-Bänden. Sein innerer Konflikt hat jedoch nichts mit der Familie seiner Schülerin, sondern der eigenen und deren Erwartungshaltung bezüglich beruflicher Leistung zu tun. Dresskaus Versagensgefühle treiben ihn an, einem eigentlich vagen Hinweis zur magischen Bibliothek zu folgen, um die Realität nach seinen Vorstellungen zu adaptieren. Gier, aber auch Verzweiflung und Sehnsucht nach Wertschätzung im sozialen Gefüge werden anhand dieser Figur verhandelt.

Der Text ist – wie nicht anders zu erwarten von einem Buch mit dem titelgebenden Leitmotiv einer Schreibmaschine – stark geprägt von Selbstreflexivität des Mediums Buch, Intertextualität und medialen Bezügen. Reflektiert werden in diesem phantastischen Roman neben der Wichtigkeit von Literatur auch deren Rezeption und kommerzielle Aspekte. Gedanken zu Autorschaft werden präsentiert, z. B. muss der neue Text getippt und eingeklebt sein, um ‚real’ zu werden, was eine Verbindung von Schreiben und Kunsthandwerk nahelegt. Auch die Verknüpfung von Magie und (alter) Technologie ist interessant: Es ist die Schreibmaschine für die Protagonistin schon aufgrund ihres Seltenheitswerts und der anderen Handhabung im Vergleich zum Computer, etwas Besonderes.

Carsen Henns phantastischer Kinderroman ist eine Ode an Literatur, die bekannte und etablierte Motive aufgreift, dabei aber eine Vielzahl von Aspekten des Literaturbetriebs aufgreift und zwischen den Zeilen thematisiert.

Sonja Loidl

Für alle Interessierten geht es >>> hier zur fokus-Übersichtsseite.

Die gesammelten Phantastik-Tipps der letzten Monate und Jahre finden Sie im >>> Phantastik-Archiv